|

|

|

他和李安一樣6年零收入,靠老婆養受盡嘲笑,如今卻把300元的土賣到了30萬! 觀看數:10539 人

沒什麼來不及的,只要堅持走到最後,最差的結果,不過是大器晚成。

都說三十而立,四十不惑,五十知天命。

對於很多人來說,四十已中年,穩定、無驚無險地過完下半生便好。

可對於心中仍有一絲星星之火的人而言,探索生命的未知才剛剛開始。

在台灣苗栗南莊的深山裡,有一位燒陶人,三十年前,他是一個柴燒的門外漢,現在,他是台灣柴燒第一人。

sponsored ads

sponsored ads

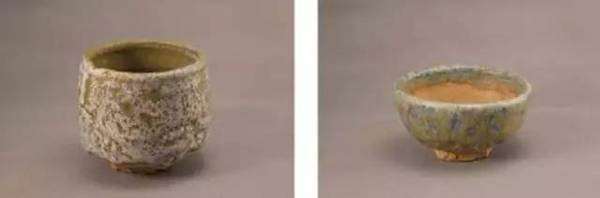

你可能難以想像,這麼一隻灰不溜秋,坑坑洼窪的小土杯竟然可以賣這麼貴,品相好一點的至少兩三萬一隻。

可它不僅有人買,而且搶著買。

懂行的人,一看就知道:「這一定是老田的作品,他做的東西跟別人的都不一樣。」

還有人為了能第一時間買到他的作品,跟著老田住進了山溝裡,在老田家旁邊蓋了個一樣的房子。

他的作品是柴燒界唯一能上拍賣的大家,價格遠超市面一般的柴窯作品。

sponsored ads

sponsored ads

很多老茶愛好者指定要配他的柴燒用具,只是一件難求。可他卻說「我只管燒下去,我不問收穫。」

老田全名田承泰,台灣人。

柴燒,是用木頭燒陶的一門手藝。

40歲之前,老田還是一個慘淡的生意人,做木石雕刻小有名氣,喜歡收集老家具老陶藝,對柴燒還是個門外漢。

sponsored ads

sponsored ads

到了40歲,光陰逝去就如彈指一揮間,看透了世事,也看明白了自己的內心。

老陶藝那些樸質的老東西,彷彿有種魔力吸引著他。

有一天,田承泰對太太說,「陶藝,我可不可以也來做做看。」

田太太說:「一包土三百塊,那些人把它做成三千、三萬,甚至三十萬,你辦得到嗎?」

田承泰想了想,說:「我能辦得到」。

熟識的朋友都覺得他瘋了,輪著勸他,人到中年,犯不著在陌生的新領地冒險,陶藝這玩意兒沒想像中的那麼簡單。

sponsored ads

sponsored ads

還有人提議,與其做陶,還不如開一家牛肉麵店。

但老田好像著了魔,鐵了心要把泥巴玩出門道來,這條路注定艱辛,可他義無反顧。

他對太太說:「6年,給我6年時間,我會把這個陶藝做得非常好。」

生意丟下了,他揣著老婆給的兩萬塊,開始學做陶,而且他要做的最難的灰釉。

當時的台灣沒有一個人做灰釉,也沒有老師,完全靠自己摸索。

sponsored ads

sponsored ads

所謂木灰釉,就是拿木頭燒過的灰做釉。

因為木灰釉難得,沒有人願意去做。

木頭燒成灰,然後篩、洗去強鹼,光洗就要洗九遍以上,曬乾,再調土、配釉藥。

1噸的木頭燒15天,才能得到做9個器物用的灰。

過程既繁瑣,又耗時,極其考驗耐心。

他幾乎過上了與世隔絕的生活,撿海邊的浮木,晾乾,焚燒,研究每一種木材灰的效果。

整整6年,田承泰和在紐約街頭遊蕩的李安一樣,沒有收入,日常生活全靠太太在淡水老街開的一家裁縫店維持。

對於一個男人而言,靠老婆養著的心情不好受,心理的壓力如山倒,外界的眼光也如火熾般撲來。

但他沒有退路,只能繼續燒。

他吃盡了苦頭,也漸漸摸出了些做陶的門道。

此前大部分中國的燒柴窯者對於灰的概念十分粗淺。

中國古人相信純粹的才是美的,他們致力於從瓷器上尋找出了極致的精美釉色,才發展出別緻的樸素美學。

但他不再追逐古人那種純粹,而是盡力呈現灰的本來顏色,那種在大自然中隨處可見的光澤。

正是這種對灰的理解,讓他的柴燒在後來呈現出完全想像不出的顏色,那是無窮的自然之色所賜予的不竭之美。

不同的木材,燒出來的顏色也是迥然不同的。

▼左邊是柚木+龍眼木;右邊是檜木+龍眼木

就算是同一種木材,只要生長土質稍有差異,燒出來陶也完全不同。這便是灰釉的魅力。

▼同樣是檜木+相思木,燒出來的效果卻完全不一樣

有一天,他感覺作品相對成熟了,就帶著自己做的幾個茶碗出去找店家,沒想到竟被全盤收下。

那一窯整整賣了40萬台幣!

他興沖沖跑回家,對太太說,「不用開店了,我以後做陶就可以養活你們了!」

這句話,他整整憋了6年,終於有勇氣說出口。

至今他都不知道怎麼形容那時的心情,只記得他和妻子,都哭了。

後來,太太也把店關了,跟著他一起玩起了土。

灰釉做了差不多13年,海邊漂來的木材越來越少,為了省木頭,田承泰決定自己蓋柴窯。

台北地價太貴,他們便風風火火賣掉了台北的房子,在家鄉苗栗南莊買了塊地,蓋起了自己的工作室,但蓋柴燒的窯可沒那麼容易。

柴燒最大的魅力就在於,灰燼和火焰會竄入窯內,高溫下,木灰溶融,從而形成自然的灰釉。

跟木灰釉的作品一樣,有一種質樸、古拙的自然美感──那正是田承泰所看重的。

只是因為,成功率低、場地難找和市場不流行,柴燒已經成了時代的棄兒。

當時剛好有一位老師,從日本學柴燒回來,他就趕緊跑去跟人學習了一年。

回來之後,單槍匹馬上陣,連疊磚都不會的他,竟奇蹟般地,花了一個月的時間就把窯蓋好了。

要準備開始燒窯了,他們準備了5000公斤的木柴,大大小小不同材質的都有。

然後才是疊窯,也就是把做好的陶器放進窯裡排好。

看起來簡單,其實是最難的。

這不是隨便把陶器放上去,而是在設計火運行的線路,火從哪一件器物上走過去,哪一件器物要負責擋和遮,讓火繞道……其中都蘊含著滿滿的學問。

兩三平米的柴窯裡,老田為了疊窯一待就是兩三天。

每一步都要仔細考慮,一旦開始燒就沒有回頭路了。

窯排得不好就會倒窯,陶器倒下來砸在地上,所有的付出都功虧一簣。

老田第一次遇到倒窯的時候,都懵了,黑漆漆的夜裡,兩人就呆呆地坐在窯前面,不知道要做什麼,這一窯的作品算是毀了。

燒窯是最關鍵的,燒窯之前都要先拜窯神,這是老田的習慣,無關鬼神,只是表達敬意。

低溫煙燻、排水結晶、還原升溫、高溫猛燒,每一個階段都要控制不同的溫度,甚至要精確到溫差在30℃以內。

老田要一次次地彎腰查看情況。

燒窯如修行,連續四天,24小時不間斷地投柴燒火,到了晚上老田就和太太兩人輪流值班。

窯口的溫度高達1250攝氏度,如煉獄般,站在窯門口投送木柴,衣服一下子就濕透了,一窯燒下來,幾件衣服都不夠換。

環境炙熱,心卻要涼下來。

老田喜歡喝茶,燒窯的時候喜歡煮上一壺熱茶,窯裡的溫度火辣辣,一口熱茶下肚,清冽宜人。

有時氣壓低,溫度只差兩度上不去,老田就很發愁。

只能轉換木材的粗細、種類、濕度或丟的位置,以認真的態度,和窯對話。

以前都是老田和太太兩個人忙碌,現在每逢臨近封窯,兒子都會跑回來幫忙。

封窯是最危險的,兒子總會當衝鋒戰士,渾身裹得嚴實,一點皮膚和毛髮都不敢露出來。

加炭的時候火舌會竄出來幾米高,像要把人吞進去,十分危險。

只有這樣的淬煉,才能有絕佳作品的呈現。

▼荔枝灰釉

封窯之後,要等溫度降至100℃以下,才可以看成品,這一般需要7天時間。

剛開始的時候,老田根本按捺不住,250℃還火燙火燙的時候,就火急火燎地直接衝進窯裡,抓一個馬上跑出來。

但是這樣導致溫度驟降,啪一聲,往往會作品裂成兩半。

可他還是心癢癢,忍不住,就好像著急看自己剛出生的孩子一樣。

後來太太和兒子只好誘騙他出門旅遊,去個三四天,等溫度降了再回來。

窯變的結果全憑運氣,開窯就像開獎一樣,可能是藝術品,也可能是爛罐子。

他對作品有極其嚴苛的要求,每一件作品都要仔細檢查,稍有瑕疵,馬上砸掉,毫不留情。

他還喜歡將作品回窯,兩次、三次,甚至五次,不厭其煩,直到自己滿意為止。

對於每一個柴燒者,回窯就是一次賭博,要麼成功,要麼開裂毀掉。

而田承泰要的,就是一件作品的極致狀態。

在他眼裡,作品從無等級之分,所有不合格的,只會得到一個結果,那就是砸,砸,砸。

時間永遠是旁觀者,所有的過程和結果,都需要我們自己承擔。

或許,正是這種魄力和極致的要求,成全了這個半路出家的男人。

他最經典的作品,可能就是下面這件了。

上面的火紋清晰可見,都是經過老田精心設計才呈現出來的效果。

後來他每一窯都想仿製一件,但是燒了六十幾窯,竟然沒有一件是相同的,這就是柴燒的魔力。

田承泰的柴窯作品,質樸,渾厚,古拙脫俗,流露出一種渾然天成的自然美。

老田通陶器之感,他常常對藏家們說,買回去的陶器,不要供著,一定要用。

陶器跟瓷器不一樣,陶器每一天都在變化,是有記憶有靈性的,慢慢地跟它的主人產生聯繫,產生感情。

幾十年無數個不眠不休的燒窯中,他用泥巴與火博弈,用火的熱度賦予陶生命,用不平整的觸感讓人與土第一次連接起來,飛舞的火痕記錄著他與火神博弈的歷程。

你以為他賭的是他的茶碗,其實他賭的,是他的人生。

人生從沒有太晚的開始,只管耕耘,不問收穫,最後上帝不會辜負你的匠心。

做了30多年的柴燒匠人,老田說,他最精彩的作品就是這個燒了40次的窯壁。

燒窯的人看到它,眼淚可能就要掉下來了。

如今的田承泰夫婦,燒窯的時候便集中忙一段時間,一窯結束,便過一段悠哉悠哉、閒雲野鶴的日子。

「如果今天雲彩很漂亮,我們就不工作了,因為雲彩不是每天都有。」

喝喝茶,聊聊天,到山上拍日出,到海邊拍夕陽,優哉游哉。

日子就這樣一天一天過成了藝術。

正如他崇尚自然的原灰一樣,他原本愛的是自然,愛萬事萬物本來的樣子。

很多年輕的陶藝家經常問老田,柴燒做得這麼成功有什麼秘訣。

他只說,你只要多付出一點它就會回饋給你。

自然也會有饋贈,饋贈那些不負自然的人。

生活也會有饋贈,饋贈那些懂生活的人。

拋卻憂患得失做事,歸於自然而活,這本身,已是命運最好的饋贈。

這裡滾動定格