|

|

|

生命 殘忍無常,權力金錢 只是一時,人生給我 最大教訓就是「這 4個字」! 觀看數:633 人

如果生命是這樣殘忍的

向我展現它的無常,

權力更迭、風水輪轉,都只是一時;

在這世間我所學習到的最大教訓就是:

「珍惜家人」。

癌症轉移失控,

老狐狸醫師 拒絕化療

科內接到老狐狸醫師家屬的告知時,

沒人能夠接受這樣的事實:

老狐狸醫師的攝護腺癌末期轉移到腦部,

手抖的情況因為本有帕金森氏症,

但越變越嚴重才發現到不對勁,

住回醫院裡接受化療。

醫療團隊都是他的舊識,

討論之後要用

最堅持的態度跟激進的方法治療,

卻也帶來最嚴重的副作用。

「不死也剩下半條命」,

在發現癌症轉移完全失控之後,

他說了這一句話,拒絕化療。

醫院同仁探病時,

發現老狐狸醫師 已經到了最糟的情況

院內同仁照三班去探病,

老狐狸聽到聲響,

終於起身,掀開床簾,

消瘦、慘白、兩眼凹陷如同骷髏,

所見者莫不驚心。

老狐狸見到老同事們,

強振著精神打招呼,

舉起雙手想要接過探病水果籃,

卻抖到連握都握不住,

只好由一旁家屬接過。

這是當年開刀時穩定無比的手。

大家鎮定著閒談,

知道這幾年老狐狸離開之後,

先後去了幾家中小型的醫院,

最後甚至是到了偏鄉醫院,

依舊開刀不倦。

老狐狸講著講著突然神色大變,

開始有點大舌頭,甚至出現鬥雞眼,

邊講邊問:

「咦?怎麼你們每人都出現兩個影子?」

腦部嚴重受損時,

癌細胞侵犯的區域平時是管理視覺,

此時受損,出現所謂「複視」。

最後,老狐狸只好閉目休息。

這是當年開刀時再細小的血管,

都不用使用放大鏡的銳利雙眼。

師母起身,道歉說該讓老狐狸醫師休息了,

大家欠欠身離開。

出了病房門之後,大家面面相覷。

沒有什麼病床上的徵象躲得過一群醫護人員了。

而我們這群人剛剛才看到了

最標準但是最不想見到的

癌症末期腦部轉移的表現。

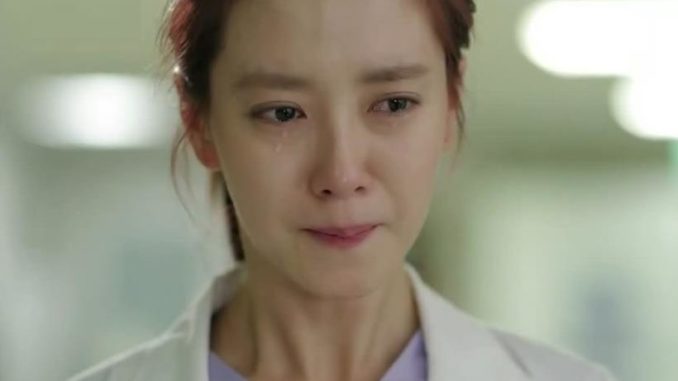

默默無語,甚至有幾個人已經開始紅了眼眶。

狀況不妙。

外科醫師的悲哀:

忙碌到只能從照片 看到孩子的成長…

這時我在刀房已經成為固定的班底。

朝五晚九不足以形容我的生活。

基本上就是更忙更累無限循環,

比起婚前,得花費更多時間在醫院裡。

阿寶,我在總醫師時代

咬著牙懷孕飆淚所生下的寶貝,

已經會走會放手會跑,

長牙、變高、會調皮。

但都不是我第一時間知道的,

因為幾乎是全天二十四小時由保母照顧,

手機裡傳來一張張照片才看到的。

我跟一直非常支持我的先生「蜜蜂」,

討論、爭執、嘗試、掙扎過無數次,

最後還是決定由保母那邊照顧比較好。

深夜的返家、疲倦的意志、

強撐著腳步、卻又被電話Call到爆炸,

只好離家,

把剛熟悉媽媽還緊抱著的阿寶

硬是拔離身邊,

然後阿寶哭哭:「要馬麻~~要馬麻~~」

媽媽泣血,

擔心著她敏感易哭的神經,

會不會留下什麼陰影?

沒想到阿寶又變成了

看到我出現會躲開的反應。

每一次接送阿寶的轉身離開,都是椎心。

當年意氣風發的恩師,

如今跪著要求大家 不要來探病了

工作依舊得繼續。

時間跟依附在人身上的疾病是永恆繼續的。

就在兩週後,同事又提起要去探視老狐狸。

這時,

有一些人已經承受不住那壓力,拒絕再訪。

我是絕對要去的。

曾經一步步帶領教導過我,

從外科菜鳥、連手術衣都不會穿的

青澀時代而起,

到現在的一切,老狐狸是我的恩師,

說怎樣我都要去。

連同董哥一起。

然而這次去卻讓所有人都心碎絕望了。

老狐狸醫師意識清醒的時刻已經不多。

他在聽到院內同事又來探訪,

好不容易起身,

沙啞著聲音:「劉醫師在嘛?」

我一愣,馬上回:「在!」

老狐狸:「記得我教過妳的,

不要太衝,以後千萬在外科要小心駛得萬年船。」

又問:「董醫師呢?」

董哥上前:「有。」

老狐狸:「你依你所想所願去做,堅持住。」

我們都沉默著。

這種像是在交代什麼的氛圍,讓人喘不過氣。

然後老狐狸突然用力顫抖著、

撐起身在床上跪坐:

「就當我拜託你們了!不要再來探病了。」

然後一拜。

所有人驚呼,衝上前攔住。

外科醫師的風采,最後只剩…

病情的蔓延已經奪走最後一絲人格的尊嚴,

曾經光輝過的生命就快熄滅。

身為醫者怎可能不懂得這悲哀?

就算不再意氣風發,

終究是要留一些最後的什麼給世人。

不留落魄,不留悲慘,

他以醫者長輩的身分懇求著:

「不要再來探病了。」

怎麼退離病房已經不記得,

只知道我眼眶已紅,

喃喃著:「老師!對不起!!」

外科醫師的風采曾經在老師身上、

學長們身上閃耀著,

命懸一線的危急時刻、

亂中有序的邏輯跟推論、

言行合一的精湛手法、

團隊合作中無私的奉獻、

救回生命的成就感……。

如今 多數的外科醫師

都開始焦慮著 跨行發展…

是發生什麼事了?

落魄至此?

明明我們是犧牲了這麼多重要的時間,

卻換取這樣的結局?

為什麼現在所有外科醫師們

都群體焦慮著想要跨界、跨領域、跨行?

對於自身所能矯正生命走向的貢獻,

卻又都集體失憶了?

目標變成:門診病人不要投訴就好了、

住院不要拖長天數超過DRG(註1)就好了、

甚至是最後健保不要核刪費用放大倒扣就好了?

成者為王、敗者為寇,

在Money talks的時代,

我們怎麼被壓低得抬不起頭?

選擇熱誠與理念而無畏不再被歌頌,

避險而有市場遠見或所謂的自主權成為王道、

第一選科熱門。

是不是哪裡少了什麼很重要的關鍵?

回到最初始。

究竟是為了什麼成為外科醫師?

我所見所聞所學,這些偉大故事,

要怎麼傳承?

困惑不解掙扎遲疑。

我深陷到泥沼中。

壓垮醫生的最後一根稻草

會是被告? 出庭? 還是過勞?

開刀時間又到了,

我邊開邊哽咽著老狐狸醫師交代的話給刀房人員聽,

大家都低迷不捨著。

我開的手術使用的正好是老狐狸醫師留下的器械。

他曾經用這些器械創下開刀房裡多少紀錄。

曾經。

器械是非常個人化的工具,

轉角的角度、手掌握的大小,

在在都是老狐狸當時調整過的,

而我不只用不順手,更可以說是不會用。

我交代護士把那套器械收掉。

這樣一收,大概那套器械永無見天日了。

感嘆,終究是會有離別的一刻,

再如何盤算,一旦落幕之後,

舞台上連痕跡都不留。

走這一遭,堅持什麼?計畫什麼?

我究竟還有什麼是最後底線?

下一次被告?下一次傳訊出庭?

家裡發生氣爆,

我卻困在 手術台上…

邊開刀邊想著,

手上捏著的是病人暖暖蠕動著的小腸,

今天又要延後下班時間了,

不知道要何年何月才能結束。

這時,我的手機忽然響起,

竟是保母家打來的電話:

「家裡瓦斯管路老舊,發生氣爆了!!」

我腦袋頓時一白!恐懼襲來!

電話那頭說,

阿寶當時正在隔壁房玩耍,

嚇哭但沒有被震到,

廚房碎滿一地玻璃屑、似乎有刮到阿寶?

不確定,還在看;阿寶哭、保母慌。

然而我不能離開,

甚至是要被延後著第一萬零一次的不知道幾點下班。

所有親戚都到場了

我卻還在開刀,不知道 幾點才能下班…

電話另一端,

已經陸續回報說我先生跟其他親戚,

有空檔的趕過去了,

小孩的所有事情,

洗澡餵飯哄睡被大家分工分攤,

而我依舊被困在刀房裡不能離開。

我雙手顫抖,

為了不被看出恐懼,

我本來懸空互相交替動作著的雙手,

需要倚著手術台面才能止住抖動。

我驚恐、無法思考,

眼到手到心不到,

看著手術畫面,卻不知道下一個動作是什麼?

只因…外科沒有醫生能夠支援…

開刀房助理小慈,

專業多年的經驗看出我的異狀,

先按捺住我的動作,問我要不要休息?我拒絕。

此刻除了把手術完成,沒有其他方法。

我強迫自己深呼吸,

一步步把步驟完成。

病人賴以為信的就是

此刻當下我們所謂醫者的能力了。

「越是緊張就越是謹慎。」

我回答小慈,

把手上的動作再慢、再慢、再慢。

小慈問:「要不要問其他醫師能否幫忙?」

我:「沒人了,外科沒人了。」

董哥今天又被傳喚出庭,

相對的老萬主任也不可能進刀房幫忙。

「沒人了,外科沒人了。」

悲哀悲傷的一句話,

從我進入外科的全員滿載,

到現在這樣的情況,

外科的這艘百年大船,

真的一頭栽向窮途末路了。

手機沒停止的崩潰鈴聲呼叫、

刀房旁人員找救兵卻無援的各話筒聲響、

我身為媽媽的焦慮跟鼓擊心跳聲,

此刻於我充耳不聞,

天地間只剩下純粹的一個醫師

與她所面對的手術、腸子、血管,如此而已。

我低著頭,淚水在眼眶打轉,

為了不讓淚留下,死命撐住,

直到視線模糊。

被綁架困在黑暗無希望的手術台,

被迫犧牲掉重要事物的時間。

開完刀後,我崩潰大哭…

手術順利結束。

當我走下刀台,甩開手套,

總算能拾起手機打給保母,

聽到另一端傳來小孩沒事的好消息,

也隱隱聽到背景聲音是阿寶稚嫩的童音童語聲。

我落淚,崩潰大哭。

在開車奔往孩子身邊的路上,

漆黑的路被兩旁昏黃路燈越照越亮,

此刻我心底也越發清明:

如果在這家醫院

半被迫半綁架著得犧牲些什麼,

那麼「家人」就是我最後的底線了。

自己身為醫師,

卻不能照顧自己的孩子

當她有需要時,我不在身邊。

自己照顧著病患的生命,

甚至是引導著走完最後一哩路,

但卻無法直視著醫護的親友最後臨終的模樣。

我無法再繼續維持著

一個「人」之所以為人的最基本。

如果生命是這樣殘忍地向我展現它的無常,

權力更迭、風水輪轉,都只是一時,

在這世間我所學習到的

最大教訓就是:「珍惜家人」。

這裡滾動定格